Si dice che il 相撲 (sumo) sia nato con il Giappone e che non sia altro che il tentativo di fuggire dalla morte, il rifiuto di essere spazzati via. Nel dohyō (il cerchio al centro del ring in cui avvengono i combattimenti) i rikishi (i lottatori di sumo) rappresentano la continua lotta dell’uomo per la propria sopravvivenza: rimanere nel dohyō è la vita, uscirne è la morte. Hakuhō, considerato il più grande rikishi vivente, ha affermato che ogni volta che è sul ring immagina di essere sulla cima di un grattacielo: un centimetro più in là e tutto finisce.

La nascita del sumo è riconducibile alla notte dei tempi e la sua evoluzione come sport si intreccia a quella della cultura giapponese, alla coscienza del Giappone come nazione. È nell’estetica che le tradizioni giapponesi rivivono nel sumo. La raffinatezza e complessità del banzuke, il tradizionale foglio con la classifica dei lottatori, ad esempio, ha permesso la fioritura della scuola calligrafica giapponese. Come scrive Brian Phillips: “Alcune storie giapponesi finiscono bruscamente. Altre non finiscono proprio, ma nel momento cruciale staccano sull’immagine di una farfalla, del vento o della luna.” In Giappone ogni pensiero, ogni gesto è radicato alla più solenne delle verità: la vita è effimera. Tutto ci ricorda la morte. Perfino il suicidio, che in altri Paesi è un atto abominevole, è la più nobile e onorevole morte che un giapponese possa immaginare; un rituale svolto con ferma cura, un insieme di momenti che nella sua atrocità ha un richiamo al bello.

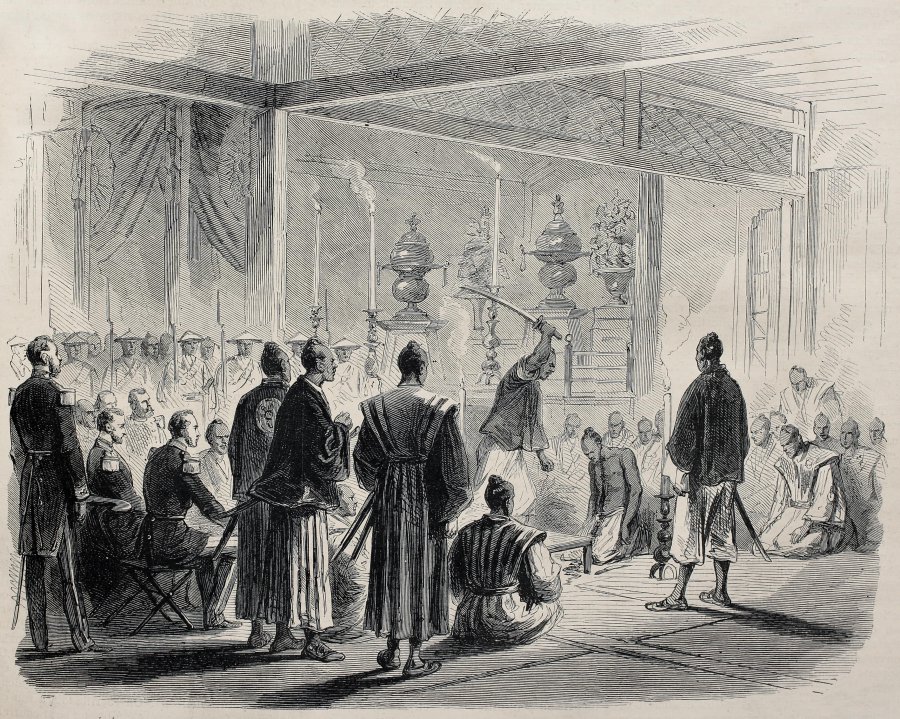

Il seppuku è riconducibile alla nascita dell’ordine dei samurai del dodicesimo secolo quando era praticato per riscattare un’onta o per non arrendersi al nemico. Per espiare la sua colpa il samurai si sventrava con un pugnale per liberare la propria anima e mentre ciò accadeva un kaishakunin, la persona incaricata di assistere al seppuku, lo decapitava per risparmiargli l’agonia. La storia moderna giapponese è piena di famosi suppuku, come quelli di massa nella battaglia di Okinawa durante la Seconda Guerra mondiale o quello dello judoka Inokuma Isao, medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1964, che nel 2001 si tolse la vita per problemi finanziari. Ma, di certo, il più famoso, e per certi versi tragico, è quello di Yukio Mishima. Nel 1970 il celebre scrittore, che da anni viveva nel culto dei samurai e di un’epica nazionalista che rinnegava l’occidentalizzazione del Giappone e spingeva per il ritorno alle regole del bushidō (il codice d’onore dei samurai), insieme ad alcuni studenti che formavano il Tatenokai, il suo esercito privato, in un’esaltazione mistica sequestrò un generale delle Forze di autodifesa e si tolse la vita. A compiere l’ultimo atto del seppuku, la decapitazione, fu uno studente di legge, Hiroyasu Koga, che giorni dopo durante il processo dichiarò che vivere da giapponesi significa vivere la storia del Giappone. E la storia del Giappone è una storia di sangue che gocciola lento sulle stampe e sulle tele. Come la morte anche la vita per un giapponese è un costante svolgimento di rituali, gesti fatti con cura, senza fretta perché non è il tempo la matrice su cui basare il valore della vita, ma la sua purezza.

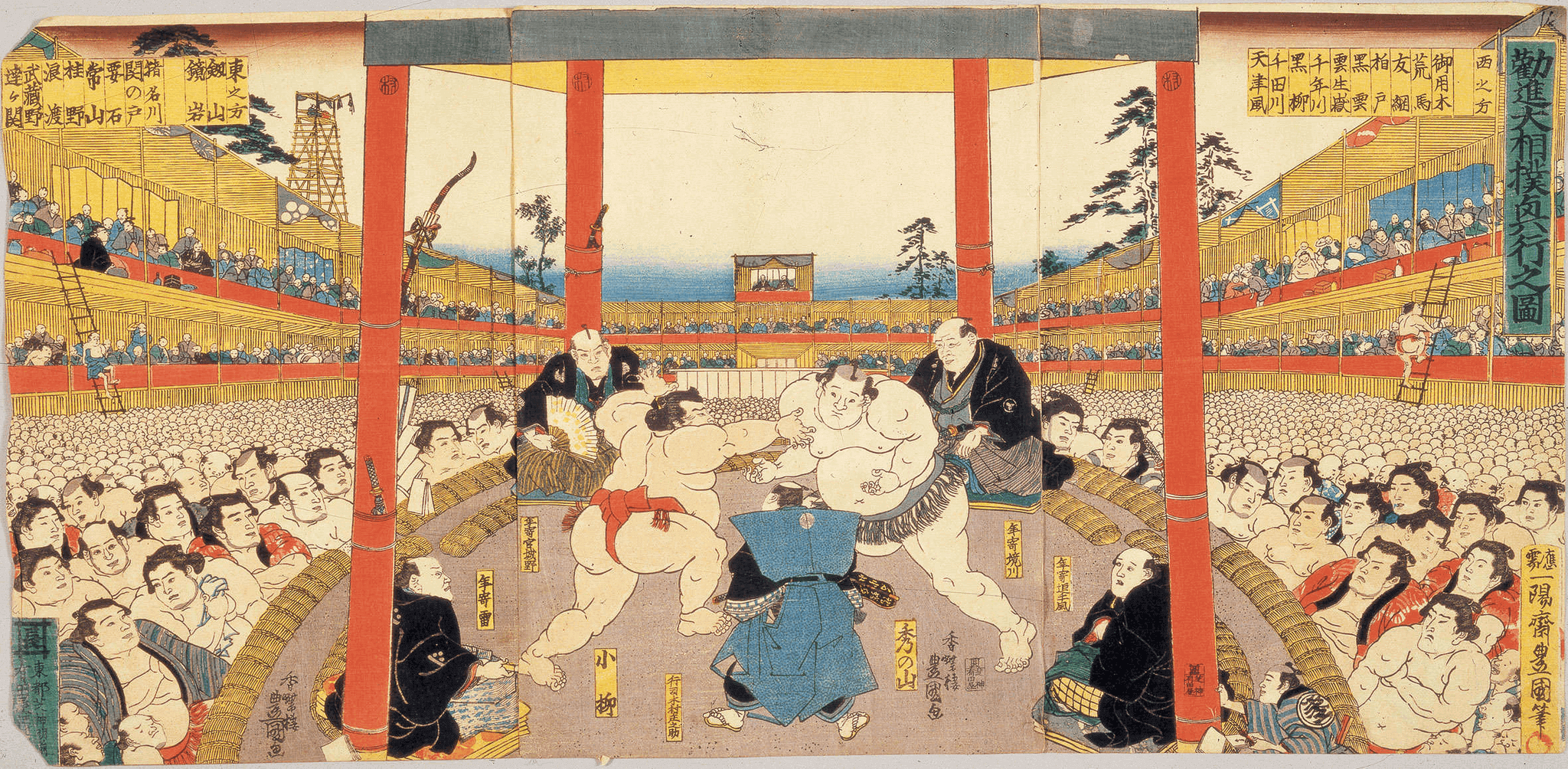

Il sumōtori sale sul blocco trapezoidale al cui centro c’è il dohyō, accompagnato da due assistenti: il tachimochi, che gli porta la spada, e il tsuyuharai, che gli fa strada. Indossando il tradizionale grembiule ricamato, si accovaccia fin quasi a toccare terra, batte due volte le mani poi se le strofina. Con un’inusuale leggiadria per un corpo di oltre 90Kg si rialza e solleva il braccio destro in diagonale con il palmo rivolto in basso per far vedere che non è armato. Ripete il gesto con il braccio sinistro. Poi alza la gamba destra, inclina leggermente il busto verso il lato opposto e sbatte il piede sul pavimento d’argilla. Ripete il gesto con l’altra gamba. Si accovaccia con le braccia piegate sui fianchi e si china in avanti fino ad avere la schiena parallela al terreno. Striscia i piedi sulla sabbia del ring e si rialza con movimenti serpentini della testa.

Questo è il rituale dello yokozuna (il massimo grado dei lottatori di sumo) per scacciare i demoni, perché il sumo sotto tutti i contratti milionari, le pubblicità, i programmi televisivi e il merchandising è ancora uno sport nato per spaventare i demoni. Come la società ancestrale giapponese, il sumo segue una rigida gerarchia che nasce nelle heya, le scuole dove i giovani allievi in cambio di vitto e alloggio vengono sottoposti ad un rigido addestramento per diventare dei lottatori. Una rigorosa routine che li vede mangiare, allenarsi e lavorare, così per anni fino a quando sono pronti per salire sul ring. I più giovani vengono schiavizzati dagli allievi più vecchi e tutti vengono indottrinati alle severe regole e tradizioni di questo sport al punto da dimenticare i loro nomi e usare dei nomi di battaglia, gli shikona. Il vero nome di Hakuhō, che in giapponese vuol dire “peng bianco” (il peng è un uccello gigante della mitologia cinese), è Mönkhbatyn Davaajargal. I sumotori sono classificati in diversi gradi in una sorta di piramide al cui vertice ci sono gli yokozuna che godono di uno stipendio e uno status sociale infinitamente più alto rispetto ai loro colleghi dei gradi inferiori, e sono trattati da vere e proprie star. E come i lottatori anche gli arbitri seguono una rigida gerarchia e così anche gli yobidashi.

Nei lunghi minuti tra un incontro e un altro mentre i lottatori seguono, in base al loro grado, i preparativi sul ring, compare una figura esile in netto contrasto con l’enormità fisica dei somotori. Sono gli yobidashi. Con in mano una scopa puliscono il dohyō, cancellando le impronte dei lottatori; è molto importante che sulla sabbia non ci siano segni perché i giudici devono poter capire al volo se un tallone è uscito dal dohyō o un dito del piede ha toccato la riga di demarcazione. Il presentatore tra le urla degli astanti chiama i lottatori che si accovacciano e si guardano in maniera cagnesca; lo yobidashi continua a spazzare. I lottatori ora si avvicinano al proprio angolo e, seguendo un rito shintoista di purificazione dell’anima, prendono del sale e lo lanciano sul ring; lo yobidashi mescola il sale alla sabbia dello dohyō. Ora i sumotori si schiaffeggiano pancia e cosce per mostrare all’avversario quanto sono massicci. Nel frattempo l’arbitro è salito sul ring e indossa un coltello, a memoria di quando in passato una sua decisione sbagliata significava il suo immediato seppuku. I lottatori sono pronti per combattere, lanciano l’ultimo pugno di sale e solo in quel momento lo yobidashi, che con la testa bassa e con la stessa andatura non ha mai smesso di spazzare, scende dal ring e scompare.

Come la società ancestrale giapponese, il sumo segue una rigida gerarchia che nasce nelle heya, le scuole dove i giovani allievi in cambio di vitto e alloggio vengono sottoposti ad un rigido addestramento per diventare dei lottatori. Una rigorosa routine che li vede mangiare, allenarsi e lavorare, così per anni fino a quando non sono pronti per salire sul ring.

Esiste qualcosa di particolarmente mistico nel sumo e credo che ciò dipenda dalla sua rigidità nel seguire la tradizione. È uno sport restio ai cambiamenti e questo lo rende di difficile interpretazione. È più legato al sentimento che alla spettacolarità. I combattimenti durano al massimo qualche minuto; quelli di Hakuhō anche pochi secondi. Sono degli haiku: durano il tempo di un respiro. Durante un combattimento contro Chiyotairyū, Hakuhō ha impiegato esattamente un secondo per vincere l’incontro. Ha colpito l’avversario al volto con violenza e poi si è fatto da parte; Chiyotairyū è crollato a terra tramortito.

Che Hakuhō sia il più forte lottatore vivente (alcuni dicono di tutti i tempi) è significativo. Nato a Ulan Bator è il quarto lottatore non giapponese ad aver ottenuto lo status di yokozuna. Un trend in continua crescita se consideriamo il fatto che fino a pochi anni fa nessun straniero aveva raggiunto il massimo grado e che non si ha uno yokozuna giapponese dal 2003. Suo padre era un famoso lottatore mongolo che arrivò a vincere l’argento alle Olimpiadi 1968. Il giovane Davaajargal tentò di seguire le orme del padre e nel 2000 si trasferì a Tokyo. Nonostante avesse un’eccezionale mente da lottatore, il suo fisico gracile gli costò diverse porte in faccia finché l’ultimo suo giorno in Giappone un rikishi mongolo lo aiutò ad entrare nella heya di Miyagino. Il seguito è ben noto: iniziò una fenomenale crescita corporea e a vincere combattimenti su combattimenti fino a scalzare l’indiscusso campione del momento, il suo connazionale Asashōryū.

È uno sport restio ai cambiamenti e questo lo rende di difficile interpretazione. È più legato al sentimento che alla spettacolarità.

Asashōryū contro Hakuhō non è stato solo uno scontro tra due campioni, ma ha rappresentato le due facce dell’evoluzione che il sumo volente o nolente dovrà affrontare. Da un lato Asashōryū, tutto ciò che i giapponesi temono dell’ondata di rikishi stranieri: irruente, aggressivo, sprezzante delle tradizioni; un personaggio fuori dagli schemi che insultava gli arbitri – infrazione totalmente inconcepibile – e si faceva spesso fotografare ubriaco e con abbigliamenti civili (i sumotori sono sempre tenuti ad indossare in pubblico kimono e sandali). Dall’altro Hakuhō, un non giapponese più giapponese di tutti. È difficile capirlo perché non tradisce nessuna emozione; richiama la figura del samurai. È l’ultimo avamposto di una cultura in declino.

Un modo di essere che risulta anacronistico in una città come Tokyo, la più grande metropoli del mondo. Una città di 37 milioni di persone che vive di eccessi. Attraversi la strade e incontri scolaresche in divisa e uomini in completo scuro che li ritrovi la sera stravaccati sui marciapiedi ubriachi e vittime del burnout. Ragazzi dai capelli fluorescenti e i vestiti attillati che ti guardano con occhi androidi in un caleidoscopio di musiche e colori accesi. Molti altri, vittime dell’Hikikomori, si isolano in casa per mesi o anni. Stradine in cui si mescolano odori di pietanze diverse e birre vecchie. Un dedalo di vie, duemila chilometri di binari e centinaia di stazioni. Eppure è una città pulita, sicura con un suo ordinamento che strizza l’occhio alle atmosfere alla Blade Runner. Una città al confine con il futuro in cui il sumo sembra essere felicemente fuori posto.